キャッシュレス決済の盲点をついた手口

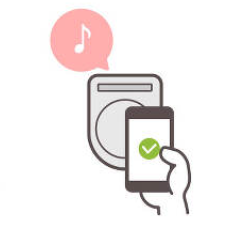

「支払ったように装うため、決済音を店主に聞かせて商品をだまし取った」

長崎県で25歳の女性がまたも同じ手口で逮捕されました。キャッシュレス決済の普及が進む中で現れた新しいタイプの詐欺行為です。

被害に遭った酒店では、女性がPayPayでの支払いを装い、QRコードを読み取るふりをした後、何らかの方法で決済音を再生。店主に支払いが完了したと思い込ませ、2万6000円相当のウイスキーなどをだまし取ったとされています。

単なる「子供のいたずら」ではない深刻な犯罪

一見すると幼稚な手口に思えるかもしれません。実際、この行為を「子供のするいたずらに近い」と評する声もあるようです。しかし、重要な点を見落としてはなりません。

この女性は同じ手口で再逮捕されており、計画的かつ故意の犯罪行為であることがうかがえます。前回の逮捕から学ぶことなく、再度同じ罪を犯したという事実は、この行為が単なる軽率な行動ではなく、明確な犯罪意識に基づくものだと言えるでしょう。

キャッシュレス社会の脆弱性

この事件は、キャッシュレス決済の便利さの裏側にあるリスクを浮き彫りにしています:

- 決済の「儀式」だけが一人歩き:QRコードの読み取りや決済音といった「支払いの形」だけで、実際の決済が完了したと錯覚してしまう

- 技術的理解の不足:店側が決済の仕組みを完全に理解していない場合、だまされやすくなる

- 確認作業の慣れ:日常的に行う決済処理がルーティン化し、確認がおろそかになりがち

効果的な対策とは

警察も呼びかけているように、キャッシュレス決済を扱う店舗では以下の対策が有効です:

- 決済完了画面の双方確認:客側のスマートフォンに表示される完了画面を店員も直接確認する

- 複数チェックポイントの設置:QRコード読み取りだけでなく、実際の入金確認まで複数の段階で検証する

- スタッフ教育の徹底:キャッシュレス決済の仕組みとリスクについて定期的な研修を行う

私たちにできること

このような詐欺を防ぐには、技術的な対策だけでなく、「確認文化」の醸成が不可欠です。店員と客が互いに確認し合う習慣が、犯罪の機会を減らします。

また、消費者としても、キャッシュレス決済の正しい利用方法を理解し、きちんと決済が完了していることを自ら確認する姿勢が求められています。

「たかが決済音」と軽視せず、キャッシュレス社会の一員としての責任ある行動が、社会全体の安全につながるのです。

キャッシュレス決済は確かに便利ですが、その便利さに潜むリスクを認識し、適切な対策を講じることが、これからの時代には不可欠と言えるでしょう。

Let’s redoing!

#詐欺被害 #貧困層 #マイノリティ #弱者 #人権 #年収 #障害者 #ビジネス #再スタート #挑戦 #言葉