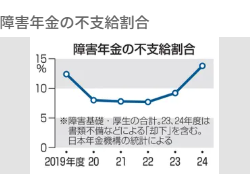

日本年金機構が先日発表した2024年度の障害年金統計は、私たちの社会のセーフティネットの在り方に深刻な疑問を投げかけています。支給申請に対し「障害が軽い」などとして不支給となった割合は13.8%と、前年度の1.5倍に急増。統計を取り始めた2019年度以降、不支給の割合も件数も過去最多となりました。

数字が語る現実

- 不支給率の急増:23年度9.2%→24年度13.8%(1.5倍)

- 精神・発達・知的障害では不支給がほぼ2倍に増加

- 不支給総数:書類不備などを含め2万432件

最も衝撃的なのは、機構自身の点検で、不支給判定された事案の4.3%が誤判定であったと判明した事実です。約1万1千件を点検中ということで、実際の誤判定数はさらに多い可能性があります。

問題の根源はどこにあるのか

今年春、共同通信が機構の内部資料を基にこの問題を報道。その取材に応じた機構職員は驚くべき証言をしています:「担当部署のトップが厳しい考え方の人間に代わったことが要因」

この一言が意味するものはあまりにも重いです。障害年金の支給判定には本来、医学的所見と明確な基準に基づいた客観的な判断が求められます。それにもかかわらず、担当トップの「考え方」一つで判定方針が左右されるというのであれば、それはもはや法治国家の行政とは呼べません。

障害年金の重要性

障害年金は、病気や事故によって障害を負い、働くことが困難になった人々の生活を支える生命線です。誰にでも突然の病気や事故は訪れ得るものであり、そうした不運に見舞われた人々を社会全体で支えるというのが、この制度の根本理念です。

その審査が「担当部署のトップの考え方」で左右されるとなれば、制度の信頼性は根本から揺らぎます。まるで江戸時代の悪代官のように「この人には支給」「この人は不支給」と恣意的に判断されているかのような実態に、強い憤りを覚えます。

求められる改革

厚生労働省は今年6月、判定手法の運用改善策を決定しましたが、根本的な解決にはほど遠い状況です。以下の改革が急務ではないでしょうか:

- 判定基準の明確化と透明性の確保

- 第三者機関による審査プロセスの監視

- 判定に携わる職員への適切な研修と監督

- 誤判定に対する迅速な是正措置と補償

最後に

行政の役割は、法律と基準に基づき公平・公正にサービスを提供することです。個人の「考え方」や「裁量」が判定を左右するような体制は、早急に改められるべきです。

障害年金を必要とする人々は、まさに社会的に最も脆弱な立場にあります。その人々を支える制度が、一部の役人の「厳しい考え方」によって機能不全に陥っているのであれば、これは由々しき事態です。

私たち国民は、こうした実態を注視し、行政に対して不断の改善を求め続ける必要があります。なぜなら、いつ自分や家族がその審査を必要とする立場になるか分からないからです。

Let’s redoing!

#詐欺被害 #貧困層 #マイノリティ #弱者 #人権 #年収 #障害者 #ビジネス #再スタート #挑戦 #言葉