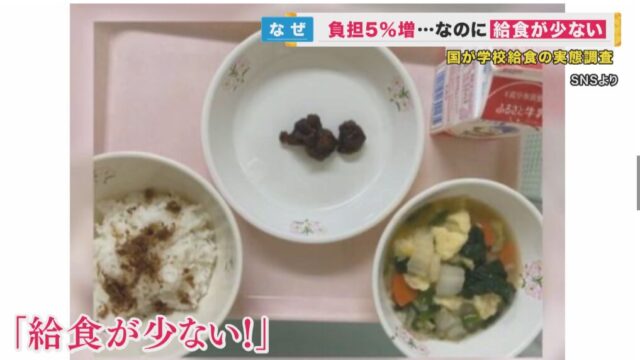

文部科学省が12日に発表した全国の学校給食に関する調査結果によると、給食費は3年前と比べて約5%上昇していることがわかりました。しかし、費用が上がっているにもかかわらず、「給食の量が少ない!」 という保護者や子どもたちからの声が各地で相次いでいます。

「おかずが少なすぎてお腹が空く」保護者からの悲痛な声

「おかずが少なすぎます。おかわりしたくてもできない時も多々あります。お腹をすかせて帰ってきます」

これは、今年1月に大阪市の保護者から寄せられた切実な訴えです。実際に提供された給食の例として、唐揚げは1個、豆のおかずはたった2粒というケースも報告されており、保護者からは「量を増やしてほしい」との要望が出ています。

SNSに投稿されている給食の写真を見ると、大きなお皿に小さなおかずと野菜スープ、白ご飯だけというメニューも珍しくありません。一見すると健康的な内容ですが、成長期の子どもたちにとっては物足りない量であることが問題視されています。

全国的に広がる「給食の質・量の低下」問題

この問題は大阪市だけにとどまりません。全国各地で「給食が以前より少なくなった」「お腹いっぱい食べられない」という声が上がっています。背景には、食材価格の高騰や人件費の上昇があり、予算内で給食を運営するために量を減らさざるを得ない状況が生まれています。

特に、肉や魚、野菜などの食材価格が上昇しているため、予算内で栄養バランスを保つために「少量多品目」の給食が増えているようです。しかし、子どもたちからは「量が足りない」「もっと食べたい」という不満が多く、特に運動量の多い中学生や高校生にとっては深刻な問題です。

給食無償化と「量の確保」のジレンマ

大阪市は「将来世代への投資」として、給食の完全無償化を実施しています。これは経済的負担を軽減する意味で画期的な政策ですが、その一方で「無償化したからといって量や質を減らさないでほしい」という保護者の声も強まっています。

「無料で提供するのだから仕方ない」という意見もあるかもしれませんが、給食は単なる食事ではなく、子どもたちの成長や健康を支える重要な役割を担っています。自治体が給食費を負担するのであれば、「量を減らすのではなく、いかに効率的に栄養豊富で満足できる給食を提供するか」を考えるべきでしょう。

求められる対策は?

- 予算の見直し

- 物価上昇を考慮し、給食予算を増額する必要があります。

- 国や自治体が協力して、食材調達のコスト削減策(地産地消の推進など)を進めるべきです。

- 栄養バランスと量の両立

- 少量多品目ではなく、「主食・主菜・副菜をしっかり確保」するメニュー設計が求められます。

- 特に成長期の子どもにとって重要なタンパク質(肉・魚・豆類)を十分に提供することが重要です。

- 保護者や子どもたちの意見反映

- 給食の量やメニューについて、定期的にアンケートを実施し、改善に活かすべきです。

「子どもの食事」を軽視しない社会に

給食は単なる「昼食」ではなく、子どもたちの健康や学力、さらには食育にも直結する重要な要素です。物価高が続く中で予算の制約はあるものの、「将来を担う子どもたちに十分な栄養を」という視点を忘れてはいけません。

自治体や国には、給食の無償化や費用負担軽減だけではなく、「子どもたちが満足できる質と量」を確保するための取り組みをさらに進めてほしいと思います。

「お腹いっぱい食べられる給食」が当たり前の日が、一日も早く戻ることを願っています。

Let’s redoing!

#詐欺被害 #貧困層 #マイノリティ #弱者 #人権 #年収 #障害者 #ビジネス #再スタート #挑戦 #言葉